“Revolusi selalu dimulai oleh saudara tiri buruk rupa.”

Kalimat itu acap kali muncul sebagai pemantik yang menggelitik pada novel Intan Paramaditha yang berjudul Malam Seribu Jahanam. Seolah-olah ingin menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap saudara tiri. Kalimat ini menekankan bahwa konsep perubahan besar hampir selalu dilakukan oleh orang yang “terpinggirkan” di masyarakat yg diumpamakan Intan sebagai saudara tiri yang buruk rupa. Intan menuliskannya berulang kali dan salah satunya dalam bentuk dialog yang diucapkan oleh tokoh penting dalam cerita ini, Rosalinda.

Tabumania, jujur ketika baru membaca sinopsis di punggung buku ini, saya tak menaruh harapan tinggi akan isinya walau sudah banyak sekali testimoni positif terhadapnya. Saya pikir novel ini akan seperti buku sastra Indonesia sepantarannya, sarat isu sosial dan politik yang pada titik tertentu seperti mengulang-ulang topik yang sama dengan sudut pandang berbeda. Ternyata saya salah besar. Begitu membaca bab pertama, saya bingung karena alurnya tahu-tahu sudah mengantarkan kita pada konflik yang menggemparkan, dan bab satu itu habis hanya dalam tiga halaman saja.

Wah! Tumben sekali, pikir saya sambil tetap melanjutkan bacaan ke halaman selanjutnya. Lalu ke halaman berikutnya, lagi dan lagi hingga tanpa sadar saya sudah sampai di bab lima.

Saya terkejut sendiri, walaupun ini bukan pertama kali saya membaca karya Intan, gaya berceritanya pada novel ini terasa sangat segar dengan alur cepat, ringkas. Namun tetap menyimpan misteri yang dicicil satu-persatu agar terkuak adalah sesuatu yang jarang saya temukan dari bacaan sastra di masa dewasa. Beda sekali dengan pengalaman membaca kumpulan cerpen Intan yang berjudul Sihir Perempuan dulu. Kali ini, rasanya seperti menerima kejutan-kejutan dari tiap bab dan minat membaca jadi meningkat tajam–sensasi yang lama pudar akibat sindrom short attention span atau pendeknya masa fokus sebagai dampak paparan konten media sosial. Saya ketagihan dan jadi menunggu-nunggu waktu luang yang bisa diambil untuk segera melanjutkan novel ini.

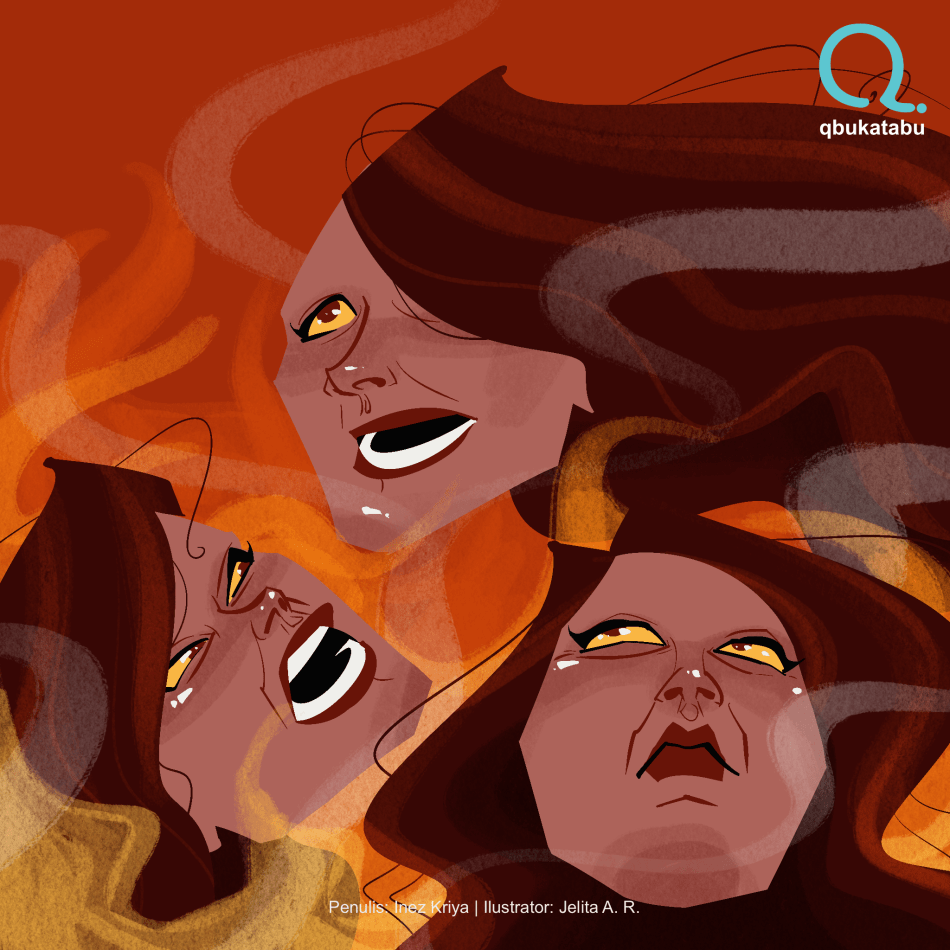

Menghadirkan cerita yang berpusat pada hubungan tiga orang gadis (dara) bersaudara, novel ini menjadi bacaan yang sangat memikat. Unsur mitos klenik dan religi berkelindan dengan rapi dan saling mengisi, membuat pembaca merasa dekat dengan emosi para tokoh dan kebimbangan yang mesti mereka hadapi sepanjang kisah.

Dua orang kakak beradik, Mutiara dan Maya, masing-masing mempertanyakan mengapa adik bungsu mereka, Annisa, bisa mengambil tindakan ekstrim sebagai pengantin bom bunuh diri bersama anak bungsunya. Cara mereka yang berbeda dalam memproses kejadian tersebut memperburuk hubungan antara keduanya yang renggang dalam beberapa tahun terakhir. Mutiara sebagai anak sulung adalah “Penjaga”, sementara Maya sebagai anak tengah adalah “Pengelana”. Begitulah ramalan yang dikeluarkan oleh Victoria, nenek mereka, bertahun-tahun lalu. Annisa, anak bungsu yang paling cantik dan paling disayang dalam keluarga, disebut memiliki takdir akan jadi “Pengantin”. Mutiara dan Maya sama sekali tak menyangka bahwa ramalan itu akan bermakna ganda. Dalam duka dan kelebatan amarah yang silih berganti, keduanya dihantui pertanyaan dan rasa bersalah, entah terhadap adik mereka atau terhadap para keluarga korban pengeboman yang bertahan hidup.

Secara pribadi, saya juga memiliki nilai kedekatan tersendiri terhadap peristiwa pengeboman di Kota Wijaya dalam buku ini. Jika Tabumania ingat, pada tahun 2018, terjadi insiden pengeboman gereja di beberapa titik Surabaya yang dilakukan oleh beberapa keluarga. Tindakan terorisme itu melibatkan anak-anak, termasuk dari para pelaku bom bunuh diri. Kisah itulah yang diadaptasi menjadi titik kunci dalam kisah novel Malam Seribu Jahanam. Rupanya, latar waktu yang menjadi linimasa utama berangkat dari peristiwa pengeboman yang disebutkan pada bab satu tersebut.

Selain pemilihan ide utama dan gaya bercerita, hal menarik lainnya yang saya amati dari Malam Seribu Jahanam adalah bagaimana Intan Paramaditha mengambil sudut pandang para perempuan sebagai pencerita. Mutiara, Maya, Annisa, Rosalinda, dan Victoria memiliki pergulatan batin masing-masing yang tanpa mereka sadari berdampak pada kehidupan satu sama lain, yang disebut Rosalinda seperti “kawat sangkut-sengkarut”. Perempuan yang menjalani hidupnya sebagai kepala keluarga, yang menjadi korban kekerasan, yang terjebak oleh penyakit yang melumpuhkan, yang dijadikan tumpuan keperawatan, yang dihadapkan pada pilihan antara kesendirian yang sepi atau hubungan yang memberatkan, yang bahkan sudah mati pun tetap disalahkan sebagai pembawa kutukan—setiap peran membawa pikulannya sendiri, menambah satu ruas kekusutan untuk yang lain. Terlebih lagi, karakter-karakter figuran dan adegan serta dialog yang menampilkan mereka turut menguatkan lapisan konflik yang dilalui perempuan dan tak jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan Rosalinda sebagai transpuan–Sang Saudara Tiri Buruk Rupa–di tengah Tiga Dara ini menjadi pemecah gelembung yang telah lama menyelubungi para cucu Victoria. Kepahitan yang mesti ditelan Rosalinda sebagai anak pembantu yang melayani keluarga Victoria, menjadi kontras yang mencolok jika dibandingkan dengan kehidupan Tiga Dara. Mulai dari akses pendidikan, perlakuan dari para majikan, hingga jaring keamanan yang tidak ia dapatkan, Intan membungkus isu kelas dengan apik melalui penokohan ini. Malah, kehadiran Rosalinda yang secara intens juga baru dimunculkan pada pertengahan novel, seolah-olah disengaja untuk memecah prasangka pembaca yang telah terbentuk sebelumnya.

Dalam konteks kerentanan kelompok minoritas gender, karakter Rosalinda juga mengantarkan kita pada pembeda sudut pandangnya dari Mutiara dan Maya kala merespon tindakan terorisme Annisa. Dikatakan pada novel tersebut, selain menarget gereja, ada kelompok pengajian transpuan yang juga menjadi korban pengeboman. Di antara peserta pengajian itu, ada sosok bernama Mami Cindy yang merupakan tokoh berpengaruh dalam kelompok pemberdayaan transpuan di Yogyakarta. Saat Rosalinda tengah berjuang bertahan hidup, Mami Cindy menjadi penyelamat. Lantas, sama seperti puluhan transpuan bernasib serupa yang diselamatkannya, Rosalinda pun menganggap Mami Cindy sebagai pengisi peran ibu. Maka ketika kematiannya terjadi dengan begitu tiba-tiba dan menyesakkan, Rosalinda didesak ke titik yang mendorongnya untuk mengambil langkah konfrontasi untuk menagih pertanggungjawaban atas seluruh ketidakadilan yang selama ini harus ia terima.

Kontras-kontras antara pola pikir Rosalinda dan pola pikir Mutiara-Maya itu disampaikan secara selang-seling, memberi kesan tersirat bahwa kita sebagai pembaca tak bisa serta-merta menyimpulkan kebenaran secara hitam-putih sebelum memahami cerita dari semua pihak. Hingga akhir novel, permainan alur dan percakapan para tokoh yang disajikan Intan begitu memukau, dengan sisipan kisah mistis dan pesan-pesan ayat religi yang juga kerap dianggap bertolak belakang. Saya menangkap bahwa Intan mengemas begitu banyak penekanan akan dualisme dalam novel ini, dan hal itu tak selalu buruk atau ambigu. Seperti Rosalinda, si Bujang Dara yang membawa dua identitas dalam dirinya. Simbol dualisme ini justru mampu menjalankan banyak peran, juga mengajarkan pada kita adanya bias-bias pandangan yang mungkin selama ini terus kita pegang sebab kita terpaku pada satu sisi semata.[]

0 comments on “Pengalaman Membacaku: Letupan Kisah-kisah Perempuan dalam Novel Malam Seribu Jahanam”